Statistik 1

Grundlagen der Statistik

In Statistik 1 lernen die Studierenden, was (Inferenz-) Statistik im Kern leistet und warum sie für wissenschaftliche Erkenntnis (in den meisten Disziplinen) unentbehrlich ist. Nach einer Wiederholung der Rolle von Hypothesen wird erläutert, wie Hypothesentests in der frequentist-Statistik umgesetzt werden, einschliesslich p-Werten und Signifikanz-Levels. Die praktische Statistik beginnt mit den beiden einfachsten Fällen, dem Chi-Quadrat-Test für die Assoziation zwischen zwei kategorialen Variablen und dem \(t\)-Test auf Unterschiede in Mittelwerten zwischen zwei Gruppen. Abschliessend beschäftigen wir uns damit, wie man Ergebnisse statistischer Analysen am besten in Abbildungen, Tabellen und Text darstellt.

Lernziele

Warum brauchen wir Statistik?

Ein Beispiel

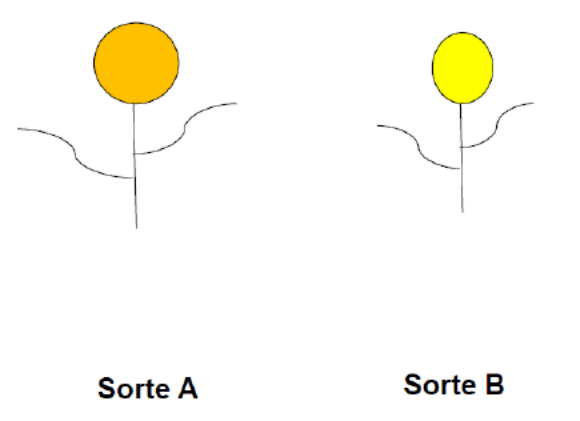

Ich möchte die grundlegende Notwendigkeit von Statistik mit einem fiktiven Beispiel visualisieren. Gehen wir von einer einfachen Frage aus dem Zierpflanzenbau aus:

Unterscheiden sich zwei verschiedene Sorten (Cultivare) in der Blütengrösse?

Um diese Frage zu beantworten, vermessen wir die Blüten der beiden abgebildeten Individuen:

- Individuum A: 20 cm2

- Individuum B: 12 cm2

Mithin wäre unsere naive Antwort auf die Eingangsfragen: Ja, die Blüten von Sorte A sind grösser als jene von B. Wir können sogar sagen, um wie viel grösser (8 cm2 oder 67 %).

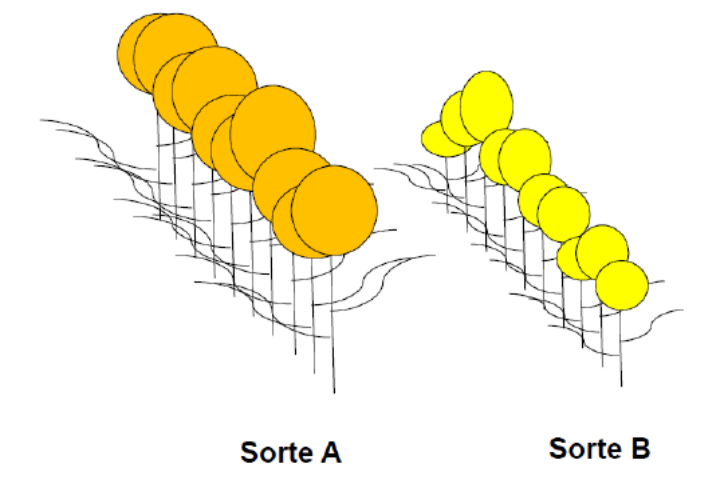

Nun haben Pflanzen (wie fast alle Objekte, mit denen wir uns beschäftigen, mit Ausnahme vielleicht von Elementarteilchen) eine gewisse Variabilität:

Folglich ist es sinnvoller, für die Beantwortung der Frage jeweils mehrere Individuen zu vermessen. Wir greifen nun 10 Individuen jeder Sorte heraus und erzielen folgende Messergebnisse:

- Individuen A1–A10 [cm2]: 20; 19; 25; 10; 8; 15; 13; 18; 11; 14

- Individuen B1–B10 [cm2]: 12; 15; 16; 7; 8; 10; 12; 11; 13; 10

Wir erhalten für A einen Mittelwert von 15.3 cm2 und für B einen Mittelwert von 11.4 cm2 (was wir einfach in Excel ausrechnen können). Wir schliessen daher, dass die Blüten von A im Mittel 3.9 cm2 grösser sind als jene von B.

Wir könnten uns also zufrieden zurücklehnen und unserem Ergebnis, das wir mit etwas deskriptiver Statistik (Mittelwerte) erzielt haben, vertrauen. Wo liegt der Haken? Wir haben nicht alle existierenden Individuen der Sorten A und B vermessen (die “Grundgesamtheit”), sondern nur eine Stichprobe von jeweils 10 Individuen. Nun könnte es sein, dass KollegInnen von uns die gleiche Untersuchung mit jeweils anderen Stichproben von je 10 Individuen durchgeführt haben, etwa folgendermassen (mit ihren jeweiligen Schlussfolgerungen):

- Mess-Serie 1:

- Individuen A1–A10 [cm2]: 20; 19; 25; 10; 8; 15; 13; 18; 11; 14

- Individuen B1–B10 [cm2]: 12; 15; 16; 7; 8; 10; 12; 11; 13; 10

- Ergebnis: A = 15.3; B = 11.4; A – B = 3.9 cm2 → A ist grösser als B

- Mess-Serie 2:

- Individuen A1–A10 [cm2]: 20; 19; 25; 10; 8; 15; 13; 18; 11; 14

- Individuen B1–B10 [cm2]: 12; 15; 16; 7; 8; 10; 12; 11; 13; 10

- Ergebnis: A = 12.5; B = 11.3; A – B = 1.2 cm2 → A ist (wenig) grösser als B

- Mess-Serie 3:

- Individuen A1–A10 [cm2]: 20; 19; 25; 10; 8; 15; 13; 18; 11; 14

- Individuen B1–B10 [cm2]: 12; 15; 16; 7; 8; 10; 12; 11; 13; 10

- Ergebnis: A = 11.0; B = 11.0; A – B = 0.0 cm2 → A ist gleich gross wie B

- Mess-Serie 4:

- Individuen A1–A10 [cm2]: 20; 19; 25; 10; 8; 15; 13; 18; 11; 14

- Individuen B1–B10 [cm2]: 12; 15; 16; 16; 14; 10; 12; 11; 13; 10

- Ergebnis: A = 11.0; B = 12.9; A – B = – 1.9 cm2 → A ist kleiner als B

Wer hat nun Recht? Um das zu beantworten, benötigen wir die schliessende Statistik (Inferenzstatistik).

Fazit

- In der Regel wollen wir nicht wissen, ob ein einzelnes Individuum der Sorte A sich von einem einzelnen Individuum der Sorte B unterscheidet.

- Meist interessiert uns, ob sich die Sorte A als solche von der Sorte B unterscheidet.

- Da es in der Regel nicht möglich ist, sämtliche existierenden Individuen beider Sorten (Grundgesamtheiten; engl. populations) zu vermessen, vermessen wir die Individuen in zwei Stichproben (engl. samples).

- Die Inferenzstatistik sagt uns dann, wie wahrscheinlich ein festgestellter Unterschied in den Mittelwerten der Stichproben einem tatsächlichen Unterschied in den Mittelwerten der Grundgesamtheiten entspricht.

Warum mit R?

Zugegeben: wir haben euch nicht gefragt…

Was spricht dagegen?

Auf den ersten Blick mag aus eurer Sicht ja einiges dagegensprechen

- keine GUI (grafische Benutzeroberfläche) zum Klicken

- auf Englisch

- schwerer zu erlernen

Was spricht dafür?

- R ist kostenlos & open source (unabhängig von teuren Lizenzen)

- R ist extrem leistungsfähig und immer up-to-date (da Tausende “ehrenamtlich” mitprogrammieren)

- R ist nah an den speziellen Bedürfnissen der einzelnen Disziplinen (durch zahlreiche spezielle Packages)

- R “zwingt” die Benutzenden dazu, ihr statistisches Vorgehen zu durchdenken (was zu besseren Ergebnissen führt)

- R gewährleistet eine sehr gute Dokumentation des eigenen Vorgehens (“Reproduzierbarkeit”), da der geschriebene R Code anders als eine Klickabfolge in einem kommerziellen Statistikprogramm mit GUI eingesehen und erneut durchgeführt werden kann

- R ist effizient, da man Code, den man einmal entwickelt hat, immer wieder verwenden bzw. für neue Projekte anpassen kann

- Für R gibt es umfangreiche Hilfe im Internet (googlen, spezielle Foren,…)

Fazit

Der Kursleiter (J.D.) hat Statistik nicht in seinem Studium gelernt und es sich später im Laufe seiner Forscherlaufbahn mühsam sich selbst beigebracht. Damals gab es noch kein R. Dafür gab es teure kommerzielle Statistikprogramme wie SPSS und STATISTICA, durch die man sich mit einer grafischen Benutzeroberfläche durchklicken konnte und am Ende ein Ergebnis bekam. Nicht immer war ganz klar, was das Programm da gerechnet hatte, aber immerhin bekam man mit relativ wenigen Klicks ein numerisches Ergebnis oder eine Abbildung (oft allerdings in bescheidenem Layout) heraus. Häufig musste man aber erleben, dass das gewünschte statistische Verfahren im jeweiligen Programm in der gewünschten Version nicht implementiert war oder ein teures Zusatzpaket nötig gewesen wäre, das die eigene Universität nicht erworben hatte. Und wenn man dann an eine andere Universität wechselte, musste man oft feststellen, dass dort ein anderes Statistikprogramm erworben und genutzt wurde, für das man viele Dinge umlernen musste. Ganz zu schweigen von Zeiten ausserhalb einer Hochschule, wenn man keinen Zugriff auf ein kommerzielles Statistikprogramm hatte.

Aus dieser Sicht könnt ihr euch also glücklich schätzen, dass es heute R gibt und so leistungsfähig ist wie nie zuvor und auch dass das IUNR in der Ausbildung im Bachelor- und Masterlevel konsequent auf R setzt. Während es auf den ersten Blick vielleicht schwieriger erscheinen mag als die Benutzung von SPSS oder STATISTICA, bin ich überzeugt, dass ein Statistikkurs mit R euch bei gleichem Aufwand ein anderes Verständnislevel für Statistik ermöglichen wird als es Statistikkurse zu meiner Studienzeit taten. Nebenher bekommt ihr noch ein implizites Verständnis wie Algorithmen funktionieren, auch nicht ganz unwichtig in einer zunehmend digitalen Welt.

Die Rolle von Hypothesen in der Wissenschaft

Rekapitulation

Im Methodenmodul und sicher auch in euren vorausgehenden Studiengängen habt ihr euch bereits mit Hypothesen beschäftigt. Daher beginnen wir mit einem Arbeitsauftrag (allein oder im Austausch mit KommilitonInnen):

Was ist eine Hypothese?

Es gibt in der Literatur wie fast immer in der Wissenschaft verschiedene Formulierungen. Ich schlage die folgende vor:

Leider wird der Begriff “Hypothese” heutzutage in der Wissenschaft “inflationär” und aus meiner Sicht sogar häufig falsch verwendet.

Zweifelhaft sind “ad hoc”-Hypothesen auf der Basis einer Vorabuntersuchung bzw. eines “Bauchgefühls”, aber ohne eine Erklärung des für das vorhergesagte Ergebnis verantwortlichen Mechanismus (also letztlich ohne Theorie dahinter). Wissenschaftstheoretisch sollte man nie dieselben Daten zum Aufstellen und zum Testen einer Hypothese verwenden!

Gänzlich falsch sind angebliche “Hypothesen”, die nachträglich aus den schon erzielten Ergebnissen abgeleitet werden.

Warum findet man in der wissenschaftlichen Literatur wie auch in studentischen Arbeiten so viele “Hypothesen”, die wissenschaftstheoretisch dem Konzept einer Hypothese nicht gerecht werden? Der Grund dürfte darin liegen, dass viele von der Annahme geleitet werden, dass nur eine hypthesentestende Forschung eine gute/richtige Forschung ist. Tatsächlich ist aber hypothesengenierende Forschung genauso wichtig und richtig wie hypothesentestende Forschung. Es gilt also:

Dabei können offene Fragen meist mit (fast) den gleichen statistischen Verfahren addressiert werden wie Hypothesen. Allerdings sollten Hypothesen konkret sein, also nicht “A unterscheidet sich von B”, sondern entweder “A ist grösser als B” oder “A ist kleiner als B”. Hier würde also im Fall einer Hypothese ein einseitiger Test, im Fall einer offenen Frage ein zweiseitiger Test zur Anwendung kommen. Dazu aber später mehr.

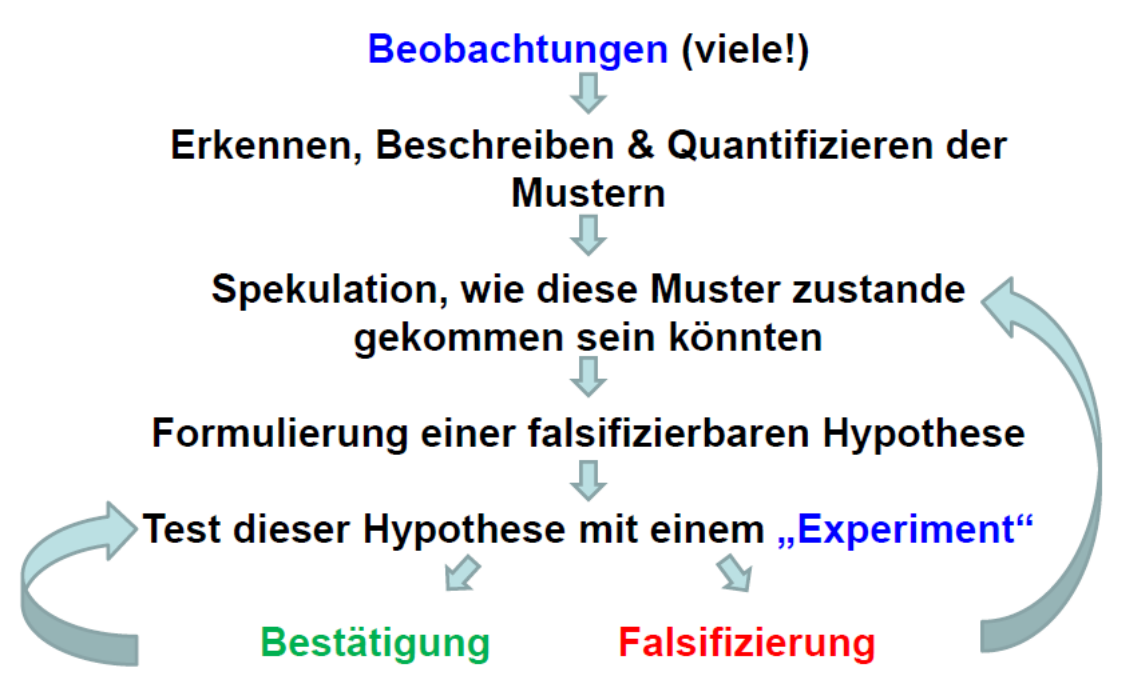

Wissenschaftliches Arbeiten (in a nutshell)

Wenn wir modernes wissenschaftliches Arbeiten ganz knapp visualisieren, ergibt sich folgendes Bild:

Bei den ersten Schritten von den Beobachtungen bis zur Spekulation über die Musterursachen handelt es sich um hypothesengenerierende Forschung. Erst wenn man regelmässig, ähnliche Befunde hat, macht das Formulieren enier echten Hypothese Sinn, die nicht nur das gefundene Muster vorhersagt, sondern auch einen Mechanismus bereithält, der erklärt, wie es zustande gekommen ist. Eine solche Hypothese kann dann in einer neuen Untersuchung (mit neuen Daten!) getestet werden, die spezifisch darauf ausgelegt ist, alternative Erklärungsmöglichkeiten auszuschliessen (“Experiment”). Hypothesengenierende und hypothesentestende Forschung sind im modernen Forschungsablauf also beide gleichermassen nötig, aber in der Regel getrennt voneinander.

In einer Forschungsarbeit, die für das Testen einer zuvor in anderen Arbeiten erarbeiteten Hypothese, entwickelt wurde (“Experiment”), kann das Ergebnis entweder eine Bestätigung oder eine Falsifizierung sein. Wichtig ist, dass eine einmalige Bestätigung keine Verifizierung einer Hypothese ist, während eine einmalige Falsifizierung zur Widerlegung genügt. Eine Verifizierung einer Hypothese in einem absoluten Sinn ist grundsätzlich nicht möglich, absolute Wahrheit gibt es in der Wissenschaft nicht! Wenn man jedoch eine Hypothese mit immer neuen “Experimenten” unter immer neuen Rahmenbedingungen “herausfordert” und sie dabei nie falsifiziert wird, dann wird aus einer einfachen Hypothese zunehmend gesichertes Wissen. Wenn man dagegen eine Hypothese widerlegt hat, muss man zurückgehen. Die vorgeschlagene Erklärung für das gefundene Muster oder sogar das Muster an sich hat sich als nicht korrekt/nicht allgemeingültig herausgestellt. Man muss sich also einen anderen Mechanismus/eine andere Hypothese ausdenken und diese erneut testen. Dies geschieht dann nicht in derselben, sondern in einer folgenden wissenschaftlichen Arbeit.

Mit diesem Wissen über den Ablauf von wissenschaftlicher Erkenntnis und der Rolle des Hypothesentestens dabei habe ich noch eine Frage, zu der ihr euch bis zum Kurstag Gedanken machen solltet:

Die Rolle der Statistik beim Hypothesengenerieren und -testen

Wir haben gesehen, dass Hypothesen zentral für die moderne Wissenschaft sind, sowohl ihr Generieren als auch ihr Test. Doch welche Rolle spielt die Statistik dabei?

Von der Hypothese zur Nullhypothese…

Die Herausforderung ist nun aber, wie oben gesehen, dass man eine Hypothese (Ha) (auch Forschungshypothese oder alternative Hypothese genannt) nicht verifizieren kann, sondern nur falsifizieren. In der Statistik behilft man sich daher mit einem Trick, der sogenannten Nullhypothese (H0). Die Nullhypothese ist die Negation der Hypothese, d. h. die Summe aller möglichen Beobachtungen, die mit der Hypothese nicht im Einklang sind. Wenn man nun die Nullhypothese falsifiziert, kann man indirekt die Hypothese bestätigen.

In unserem Beispiel von oben:

- Hypothese (HA): Sorte A und Sorte B unterscheiden sich in ihrer Blütengrösse

- Nullhypothese (HA0): Sorte A und Sorte B haben die gleiche Blütengrösse

Das ist formal korrekt, wissenschaftlich ist die Forschungshypothese aber wenig überzeugend, weilschwerlich ein Mechanismus vorstellbar ist, der in Sorte B sowohl kleinere als auch grössere, nur keine gleich grossen Blüten hervorbringt. Insofern wäre das folgende Paar sinnvoller:

- Hypothese (HB): Sorte A hat grössere Blüten als Sorte B

- Nullhypothese (HB0): Sorte A hat kleinere oder gleich grosse Blüten wie Sorte B

Die erste Forschungshypothese (HA) ist eine ungerichtete Hypothese und entspricht dem, was man in hypothesengenerierender Forschung implizit macht (wenn man also offene Fragen, aber keine konkreten Hypothesen hat). In diesem Fall wäre die zugehörige Forschungsfrage: “Unterscheiden sich die Sorten A und B in ihren Blütengrössen?”. Die zweite Forschungshypothese (HB) ist dagegen gerichtet und wäre für hypothesentestenden Forschung adäquat. In der hypothesentestenden Forschung sollten wir auch eine Begründung/einen Mechanismus anführen, der vermutlich zu dem vorhergesagten Ergebnis führt, etwa dass die Sorte A polyploid ist. Dies gehört zur Begründung der Forschungshypothese, aber ist nicht Bestandteil der Forschungshypothese.

Einschub: Wichtige Termini in der Statistik

Bis hierher sind uns schon einige wichtige statistische Begriffe (wie Stichprobe und Grundgesamtheit) begegnet, deshalb sollen sie hier samt ihren englischen Pendants noch einmal rekapituliert werden:

| Deutscher Begriff | Englischer Begriff | Definition | Beispiel(e) |

|---|---|---|---|

| Beobachtung | Observation | experimentelle bzw. Beobachtungseinheit | Pflanzenindividuum |

| Stichprobe | Sample | alle beprobten Einheiten | die 20 untersuchten Pflanzenindividuen |

| Grundgesamtheit | Population | Gesamtheit aller Einheiten, über die eine Aussage getroffen werden soll | alle Individuen der beiden Sorten |

| Messung | Measurement | einzelne erhobene Information | Blütengrösse eines Individuums |

| Variable | Variable | Kategorie der erhobenen Information | Blütengrösse, Sorte |

Der englische Begriff population führt oft zu Verwirrung, da er in der Statistik etwas anderes meint als in der Biologie. Population ist schlicht die Grundgesamtheit, die in seltenen Fällen einer biologischen Population entspricht, in den meisten Fällen aber nicht (etwa population of chairs). Auch Messung/measurement wird in der Statistik weiter als in der Allgemeinsprache verwendet, d. h. auch für Zählungen oder Erhebung von kategorialen Variablen.

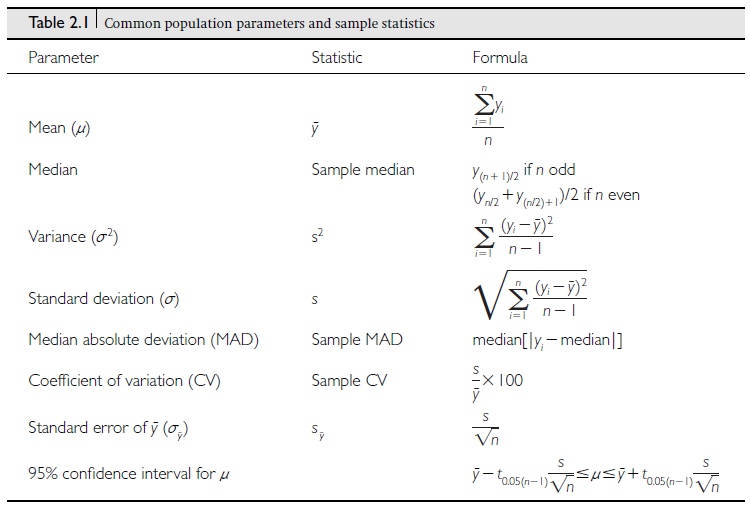

Einschub: Parameter vs. Prüfgrössen

Wenn wir in Inferenzstatistik betreiben, also von einer Stichprobe auf die Grundgesamtheit schliessen wollen, müssen wir zudem zwischen Parametern und Prüfgrössen unterscheiden. Unter Parameter (parameter) wird eine Grösse der deskriptiven Statistik für eine betimmte Variable in der Grundgesamtheit verstanden, über die wir eine Aussage treffen wollen, die wir aber nicht kennen. Dagegen ist eine Prüfgrösse (statistic) eine aus den Messungen der Variablen in der Stichprobe berechnete Grösse, die zur Schätzung des Parameters dient. Etwas verwirrend ist, dass stastitic (Prüfgrösse) und statistics (die Statistik als Fach) fast gleich lauten. Oft wird die Konvention verwendet, dass die Prüfgrössen mit kursiven lateinischen Buchstaben (z. B. \(s^2\)) und die korrespondierenden Parameter mit den äquivalenten griechischen Buchstaben (z. B. \(\sigma^2\)) bezeichnet werden (siehe Abbildung 1.2).

Statistische Implementierung des Hypothesentestens (am Beispiel des t-Tests)

Wie lässt sich das Hypothesentesten nun mathematisch und statistisch umsetzen. Wir bleiben bei unserer offenen Forschungsfrage “Unterscheiden sich die Sorten A und B in ihren Blütengrössen?”, woraus sich die Forschungshypothese “Sorten A und B unterscheiden sich in ihren Blütengrössen” ergibt. Mit dem Mittelwert µ der Variablen (Blütengrösse) in den jeweiligen Grundgesamtheiten (A und B) lassen sich Forschungshypothese und Nullhypothese mathematisch wie folgt formulieren:

- Ha: \(\mu_A \neq \mu_B\)

- H0: \(\mu_A = \mu_B\) oder \(\mu_A - \mu_B = 0\)

Für die Überprüfung der H0 gibt es eine Teststatistik (Prüfgrösse) den t-Wert, der wie folgt definiert ist:

\[ t = \frac{\left( {\overline{y}}_{A} - {\overline{y}}_{B} \right) - (\mu_{A} - \mu_{B})}{s_{{\overline{y}}_{A} - {\overline{y}}_{B}}} \]

Da für die \(H_0\) gilt \(\mu_A - \mu_B = 0\), lässt sich das vereinfachen zu:

\[ t = \frac{\left( {\overline{y}}_{A} - {\overline{y}}_{B} \right)}{s_{{\overline{y}}_{A} - {\overline{y}}_{B}}} \]

Die Prüfgrösse t ist also die Differenz der beiden Mittelwerte dividiert durch den Standardfehler der Differenz der beiden Mittelwerte. Wenn also die Differenz der Mittelwerte gross und/oder der Standardfehler dieser Differenz klein ist, so ist t weit von Null entfernt.

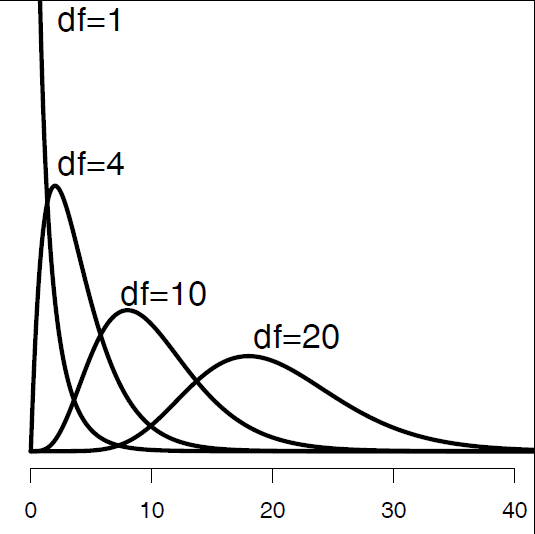

Was sagt uns der berechnete t-Wert nun? Um daraus etwas schlussfolgern zu können, müssen wir ihn mit der theoretischen t-Verteilung vergleichen. Für diese gilt:

- Sie ist symmetrisch, mit einem Maximum bei 0.

- Der genaue Kurvenverlauf variiert in Abhängigkeit von den Freiheitsgraden (degrees of freedom = df). Bei vielen Freiheitsgraden, d. h. einer grossen Stichprobengrösse (mehr dazu, wie sich die Stichprobenzahl in Freiheitsgrade übersetzt, folgt später), nähert sicht die t-Verteilung einer Normalverteilung (auch z-Verteilung genannt).

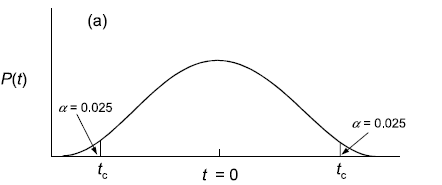

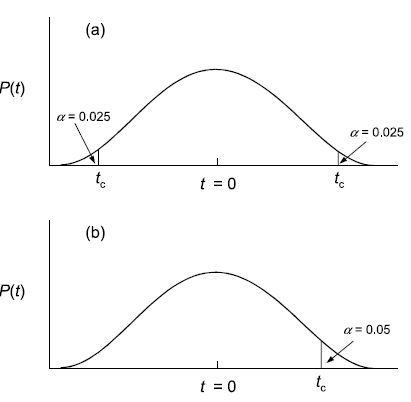

Die allgemeine Konvention in der Statistik ist, dass die Nullhypothese dann verworfen wird, wenn die berechnete Prüfgrösse extremer ist als 95 % aller möglichen Werte bei der gegebenen Stichprobengrösse. Beim t-Test fragt man also, ob der berechnete t-Wert extremer ist als 95 % aller t-Werte der der Stichprobengrösse entsprechenden t-Verteilung. Da unsere Hypothese ungerichtet ist (also ist verschieden und nicht ist grösser/ist kleiner), benötigen wir einen zweiseitigen t-Test. Dieser bestimmt die “kritischen” t-Werte (tc), indem auf beiden Seiten quasi 2.5 % der Fläche des Integrals unter der Wahrscheinlichkeitsverteilung abgeschnitten werden, wie die Abbildung 1.3 veranschaulicht:

Wenn also der berechnete t-Wert > tc (oder < –tc) ist, dann sind wir hinreichend sicher, dass sich die Mittelwerte nicht nur in der Stichprobe, sondern auch in der Grundgesamtheit unterscheiden.

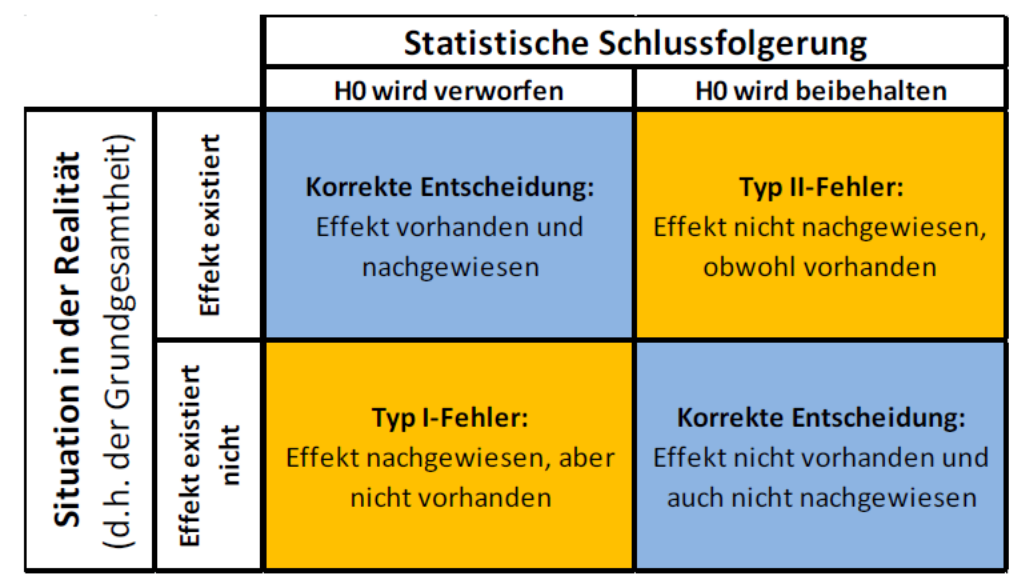

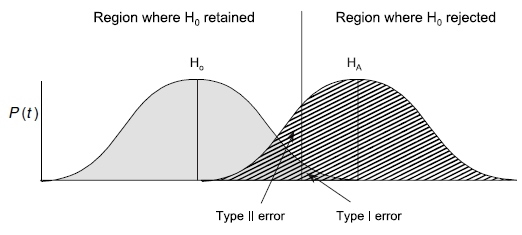

Fehler I. und II. Art

Wichtig ist, dass es in der physischen Realität nie eine absolute Sicherheit gibt. Wenn wir also wir feststellen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Nullhypothese zutrifft (oder präziser: dass das vorliegende Ergebnis oder ein extremeres bei Zutreffen der Nullhypothese aufgetreten wäre) kleiner als 5 % ist, gibt es eben doch Fälle gibt, in denen wir fälschlich die Nullhypothese verwerfen, d. h. das Vorliegend eines Effektes bejahen, obwohl er in der Realität (d. h. der Grundgesamtheit) nicht auftritt. Das bezeichnet man als Typ I-Fehler. Umgekehrt kann es aber auch passieren, dass man die Nullhypothese aufgrund des statistischen Tests beibehält, also einen Effekt nicht nachweist, obwohl er in der Realität existiert (Typ II-Fehler). Diese beiden Phänomene sind in der folgenden beiden Abbildungen visualisiert:

Wie man der zweiten Visualisierung entnehmen kann, steigt die Wahrscheinlichkeit eines Typ II-Fehlers, je weiter man die akzeptierte Wahrscheinlichkeit eines Typ I-Fehlers reduziert. In der Statistik wir im Allgemeinen sehr viel stärker auf die Minimierung von Typ I-Fehlern fokusiert, d. h. man will vermeiden, dass man fälschlich einen Effekt behauptet, der in Realität nicht existiert, während es als weniger problematisch angesehen wird, einen vorhandenen, aber dann sehr schwachen Effekt, nicht nachgewiesen zu haben.

p-Werte und Signifikanzniveaus

Signifikanzniveaus und p-Werte sind zentrale Termini in der am weitesten verbreiteten inferenz-statistischen Schule, der frequentist statistics (“Frequentistische Statistik”, aber ich habe den Begriff noch nie im Deutschen gehört). Deren Grundideen sind:

- Die beobachteten Werte werden als eine Beobachtung unter vielen möglichen Beobachtungen interpretiert, die zusammen eine Häufigkeitsverteilung ergeben.

- Es wird eine einzige wahre Beschreibung der Realität angenommen, der man sich mit bestimmten Irrtumswahrscheinlichkeiten annähern kann.

Als statistisch signifikant bezeichnet man Ergebnisse, die unter einem bestimmten p-Wert liegen. Diese Schwellenwerte sind Konventionen und nicht “gottgegeben”. Traditionell werden drei Signifikanzniveaus verwendet (wozu R noch ein viertes hinzugefügt hat, das man mit “marginal signifikant” bezeichnen könnte), die wie folgt notiert werden:

| *** | p < 0.001 | höchst signifikant; highly significant |

| ** | p < 0.01 | hoch signifikant; very significant |

| * | p < 0.05 | signifikant; significant |

| . | p < 0.1 | marginal signifikant; marginally significant |

Die Schwellenwerte der Signifikanzniveaus (d. h. Schwellenwerte für akzeptierte Typ I-Fehler) werden auch mit α bezeichnet. Was man in einer Arbeit als signifikant betrachtet, sollte man vor Beginn der Untersuchung festlegen und im Methodenteil schreiben (“als Signifikanzschwelle verwenden wir \(\alpha = 0.05\)” oder “als signifikant sehen wir Ergebnisse mit \(p < 0.05\) an”). Es bietet sich normalerweise an, bei der allgemeinen Konvention von \(\alpha = 0.05\) zu bleiben, es sei denn es sprechen spezifische Gründe dagegen. Ein Grund könnte sein, dass die Verwerfung der Nullhypothese/Annahme der Forschunshypothese schwerwiegende Folgen hätte und man sich daher besonders sicher sein will.

Da sich ober-und unterhalb der genannten Schwellen nichts Fundamentales ändert, sollte man grundsätzlich die exakten p-Werte mit drei Nachkommastellen (z. B. “\(p = 0.038\)” bzw. wenn noch niedriger als “\(p < 0.001\)”) angeben. Zur besseren Lesbarkeit können zusätzlich die korrespondierenden Signifikanzniveaus angegeben werden.

Es ist wichtig, sich bewusst zu sein, dass statistisch signifikant nicht gleichbedeutend ist mit biologisch bzw. sozialwissenschaftlich bedeutsam. Ein Effekt kann statistisch hochsignikant sein (wg. grosser Stichprobengrösse) und trotzdem inhaltlich bedeutungslos (da die Effektgrösse minimal ist). Umgekehrt kann ein inhaltlich bedeutsamer Effekt evtl. nicht statistisch signifikant nachgewiesen werden, wenn man extrem wenige Replikate hatte.

Mit dem Kriterium “statistische Signifikanz”/p-Wert trennen wir unsere Ergebnisse in einem ersten Schritt in jene, die wir für belastbar halten und jene, die mit grosser Wahrscheinlichkeit “zufällig” (“Rauschen in den Daten”, Messungenauigkeit, etc.) zustande gekommen sind. Bei den belastbaren müssen wir dann immer noch ihre Relevanz (also die Effektstärke) beurteilen.

t-Test (für eine metrische Variable im Vergleich von zwei Gruppen)

Bei den beiden vorausgehenden einfachen Tests haben wir jeweils binäre Daten bezüglich ihrer Häufigkeitsverteilung analysiert. Oft haben wir aber metrische Variablen als abhängige Grösse, etwa in unserem Blumenbeispiel:

| Sorte A | Sorte B |

|---|---|

| 20 | 12 |

| 19 | 15 |

| 25 | 16 |

| 10 | 7 |

| 8 | 8 |

| 15 | 10 |

| 13 | 12 |

| 28 | 11 |

| 11 | 13 |

| 14 | 10 |

H0: Die beiden Sorten unterscheiden sich nicht in der Blütengrösse.

Students und Welch t-Test

Als statistisches Verfahren kommt Students t-Test für zwei unabhängige Stichproben zum Einsatz (“Student” ist das Pseudonym für William Sealy Gosset, dem Erfinder des Tests, dessen Arbeitsvertrag in der Privatwirtschaft das Publizieren von Ergebnissen verbot).

\[ t = \frac{\bar{X}_1-\bar{X}_2}{s_p\times \sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}}} \]

Wobei \(s_p\) der gepoolten Varianz entspricht:

\[ s_p = \sqrt{\frac{(n_1-1)s^{2}_{X_{1}}+(n_2-1)s^{2}_{X_{2}}))}{n_1+n_2-2}} \]

Der berechnete t-Wert wird mit der t-Verteilung für (n1 – 1) + (n2 – 1) Freiheitsgraden verglichen. Der klassische t-Test setzt Normalverteilung und gleiche Varianzen voraus:

t.test(blume$a,blume$b, var.equal=T)Wenn Varianzgleichheit nicht gegeben ist, verwendet man Welch’ t-Test. Dieser approximiert die Freiheitsgrade mit der Welch-Satterthwaite-Gleichung. Er setzt weiterhin Normalverteilung voraus, benötigt aber keine gleichen Varianzen. Welch’ t-Test kann/sollte also immer verwendet werden, wenn keine vorherigen Tests auf Varianzgleichheit durchgeführt werden und ist daher Standard (default) in R:

\[ t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{s\frac{}{\Delta}} \]

Wobei

\[ s\frac{}{\Delta} = \sqrt{\frac{s^2_1}{n_1}+\frac{s^2_2}{n_2}} \]

t.test(blume$a,blume$b, var.equal=F)

t.test(blume$a,blume$b) Ein- und zweiseitiger t-Test

Bislang war unsere Hypothese, dass irgendein Unterschied vorliegt (was, wie oben dargelegt, keine adäquate Forschungshypothese ist, sondern die implizite Hypothese, wenn man eine offene Frage formuliert, aber keine klare Theorie hat). Wenn es eine Theorie gibt, aus der sich eine klare Vorhersage treffen lässt, so enthält diese normalerweise auch eine Aussage über die Richtung des Effekts, also ob die Blüten von A grösser als jene von B sind oder umgekehrt. Dann verwendet man einen einseitigen t-Test, denn man je nach Richtung der Hypothese mit greater oder less spezifizieren muss. Bildlich gesprochen werden beim gängigen Signifikanzniveau von α = 0.05 beim beidseitigen t-Test je 2.5 % der Integralfläche links und rechts “abgeschnitten”, beim einseitigen t-Test dagegen 5 % auf einer Seite. Wenn der berechnete t-Wert in einem der abgeschnittenen “Dreiecke” liegt, ist das Ergebnis signifikant.

t.test(blume$a,blume$b) # zweiseitig

t.test(blume$a,blume$b, alternative="greater") # einseitig

t.test(blume$a,blume$b, alternative="less") # einseitigGepaarter und ungepaarter t-Test

Bislang haben wir angenommen, dass die Individuen der beiden Sorten unabhängig voneinander jeweils zufällig ausgewählt wurden. Dann ist ein ungepaarter t-Test (default-Einstellung in R) richtig. Wenn jedoch je zwei Messwerte zusammengehören, etwa wenn je eine Pflanze der Sorten A und B gemeinsam in einem Topf wuchsen , so kommt ein gepaarter t-Test zur Anwendung. Da dieser mehr “Informationen” zur Verfügung hat, hat er mehr statistische “power”, wird i. d. R. also zu stärker signifikanten Ergebnissen führen:

t.test(blume$a,blume$b, paired=T) # gepaarter t-TestBinomial-Test (für die Häufigkeitsverteilung einer binomialen Variablen)

Der Binomial-Test ist eines der einfachsten statistischen Verfahren überhaupt. Er testet, ob die Verteilung einer binären Variable von einer Zufallsverteilung abweicht. Eine binomiale (binäre) Variable ist eine, die zwei mögliche Zustände hat, etwa lebend/tot, männlich/weiblich oder besser/schlechter. Wenn das Ergebnis zufällig wäre, müssten in der Stichprobe beide Ausprägungen ungefähr gleich häufig vertreten sein. Folglich testet der Binomialtest, wie wahrscheinlich es ist, dass die vorgefundene Häufigkeitsverteilung in der Stichprobe zustande gekommen wäre, wenn beide Zustände gleich häufig sind. Wenn diese Wahrscheinlichkeit < 0.05 ist, nimmt man in der Statistik gewöhnlich an, dass der Unterschied in der Stichprobe einem realen Unterschied in der Grundgesamtheit ist.

Betrachten wir den Frauenanteil im schweizerischen Nationalrat als Beispiel. Im Jahr 2019 waren 84 von 200 Mitgliedern weiblich (42%). Nehmen wir in guter Näherung an, dass im Stimmvolk das Geschlechterverhältnis 1:1 ist: Kann die Abweichung von 50 % unter den Mitgliedern noch durch Zufall erklärt werden oder deutet das auf eine “Bevorzugung” von Männern bei der Kandidat:innenaufstellung und im Wahlvorgang hin. Die Antwort liefert der Binomialtest, dem man die Zahl der “Erfolge” (weiblich: 84) und die Stichprobengrösse (200) übergeben muss:

binom.test(84,200) Exact binomial test

data: 84 and 200

number of successes = 84, number of trials = 200, p-value = 0.02813

alternative hypothesis: true probability of success is not equal to 0.5

95 percent confidence interval:

0.3507439 0.4916638

sample estimates:

probability of success

0.42Der Unterschied ist also signifikant (p < 0.05), wir können die Nullhypothese (“keine Bevorzugung von Männern”) also verwerfen. Der Output sagt uns auch noch, dass ohne Bevorzugung / Benachteiligung eines Geschlechts der gegenwärtige Frauenanteil im Nationalrat nur zustande hätte kommen können, wenn der Frauenanteil im Stimmvolk zwischen 35 % und 49 % läge. Da dieser Bereich 50 % (also den der Nullhypothese ensprechenden Wert) nicht einschliesst, ist es logisch, dass diese verworfen wird. Der Test ist “symmetrisch”: Wir können also statt der Anzahl der weiblichen Nationalratsmitglieder auch jene der männlichen eingeben und bekommen den gleichen p-Wert

binom.test(116,200) Exact binomial test

data: 116 and 200

number of successes = 116, number of trials = 200, p-value = 0.02813

alternative hypothesis: true probability of success is not equal to 0.5

95 percent confidence interval:

0.5083362 0.6492561

sample estimates:

probability of success

0.58Chi-Quadrat- bzw. Fishers Test (für die Assoziation zweier binomialer Variablen)

Die Frage beim Assoziationstest ist eine ähnliche wie beim Binomialtest. Wiederum geht es um binomiale Variablen, dieses Mal aber nicht um eine einzige, sondern um zwei an denselben Objekten erhobene Variablen, deren Zusammenhang man wissen will.

Im folgenden Beispiel wollen wir wissen, ob die Augenfarbe und die Haarfarbe von Personen miteinander zusammenhängen. Die einfachste Form des Assoziationstests setzt zwei binomiale/binäre Variablen voraus, wir müssen also z. B. grüne Augen ausschliessen oder mit einer der beiden anderen Augenfarben zusammenfassen. Unsere Beobachtungsergebnisse von 114 Personen könnten wie folgt aussehen:

| Blaue Augen | Braune Augen | |

|---|---|---|

| Helle Haare | 38 | 11 |

| Dunkle Haare | 14 | 51 |

Sind diese Werte so erwartbar unter der Nullhypothese, dass Augenfarbe und Haarfarbe unabhängig voneinander sind? Anders als beim Binomialtest oben ist die Nullhypothese jedoch nicht die Gleichverteilung aller Merkmale bzw. Merkmalskombinationen. Vielmehr gehen wir von der gegebenen Häufigkeit der vier Einzelmerkmale aus. Wir müssen also berechnen, mit welcher Wahrscheinlichkeit die Kombination blaue Augen – helle Haare unter den 114 ProbantInnen auftreten sollte, wenn beide Merkmale unabhängig voneinander sind. Das geht folgendermassen:

| Blaue Augen | Braune Augen | Zeilen Total | |

|---|---|---|---|

| Helle Haare | \(\frac{49\times 52}{114}\) | \(\frac{49\times 62}{114}\) | 49 |

| Dunkle Haare | \(\frac{65\times 52}{114}\) | \(\frac{65\times 62}{114}\) | 65 |

| Reihen Total | 52 | 62 | 114 |

| Blaue Augen | Braune Augen | Zeilen total | |

|---|---|---|---|

| Helle Haare | 22.35 | 26.65 | 49 |

| Dunkle Haare | 29.65 | 33.35 | 65 |

| Reihen Total | 52 | 62 | 114 |

Die beobachteten Werte (z. B. 38 Personen mit blauen Augen/hellen Haare) unterscheiden sich deutlich von den erwarteten Werten unter der Nullhypothese (22.35 Personen). Aber ist das auch statistisch signifikant?

Chi-Quadrat-Test

Der traditionelle statistische Test für diese Frage ist Pearsons Chi-Quadrat-Test (auch Χ2-Test geschrieben). Wie t ist Χ2 eine Teststatistik, die abhängig von den Freiheitsgraden (df) einer ganz bestimmten Kurve folgt.

\[ X^2= \sum{\frac{(O-E)^2}{E}} \]

Wobei \(O = \text{observed}\), \(E = \text{expected}\)

Wir können den Χ2-Wert in unserem Fall einfach händisch berechnen:

| O | E | \((O-E)^2\) | \(\frac{(O-E)^2}{E}\) | |

|---|---|---|---|---|

| Helle Haare & blaue Augen | 38 | 22.35 | 244.92 | 10.96 |

| Helle Haare & braune Augen | 11 | 26.65 | 244.92 | 9.19 |

| Dunkle Haare & blaue Augen | 14 | 29.65 | 244.92 | 8.26 |

| Dunkle Haare & braune Augen | 51 | 35.35 | 244.92 | 6.93 |

| X2 | 35.33 |

Ist \(\chi^2 = 35.33\) nun signifikant oder nicht? Dazu müssen wir noch die Freiheitsgrade berechnen und das Signifikanzniveau festlegen:

- Freiheitsgrade: \((\text{Spalten}-1)\times(\text{Zeilen}-1)=(2-1)\times(2-1)=1\)

- Signifikanzlevel: z. B. \(\alpha = 0.05\)

Traditionell hätte man den kritischen Wert für diese Kombination in einer gedruckten Tabelle nachgeschlagen. Wir fragen einfach R, wobei wir 1 – α (in unserem Fall 1-0.05) eingeben müssen, da wir wissen wollen, ob wir im äussersten rechten Teil der Verteilungskurve liegen, also extremer als 95 % der Werte unter der Nullhypothese keiner Assoziation.

qchisq(0.95,1)3.841495Unser berechneter Χ²-Wert (35.33) ist viel grösser als der kritische Wert (3.84), also gibt es eine Assoziation zwischen den Variablen (d. h. die Kombinationen blau/hell und braun/dunkel sind überproportional häufig). Wenn wir, wie oben empfohlen, einen präzisen p-Wert für die Assoziation wollen, erhalten wir ihn folgendermassen (beachte, dass chisq.test eine Matrix als Argument benötigt):

count <- matrix(c(38,14,11,51), nrow = 2)

chisq.test(count)Pearson's Chi-squared test with Yates' continuity correction

data: count

X-squared = 33.112, df = 1, p-value = 8.7e-09Die Assoziation ist also höchst signifikant (p < 0.001).

Fishers exakter Test

Für kleine Erwartungswerte in den Zellen (< 5) ist der Chi-Quadrat-Test nicht zuverlässig. Dafür gibt es Fishers exakten Test.

count2 <- matrix(c(3,5,9,1),nrow=2)

fisher.test(count2) Fisher's Exact Test for Count Data

data: count

p-value = 0.04299

alternative hypothesis: true odds ratio is not equal to 1

95 percent confidence interval:

0.001280876 1.102291244

sample estimates:

odds ratio

0.08026151Man kann/sollte Fishers exakten Test jedoch grundsätzlich verwenden, da er mit der heutigen Rechenleistung von Computern kein Problem mehr darstellt. Angewandt auf unseren Haarfarben / Augenfarben-Datensatz ergibt sich:

count [,1] [,2]

[1,] 38 11

[2,] 14 51fisher.test(count) Fisher's Exact Test for Count Data

data: count

p-value = 2.099e-09

alternative hypothesis: true odds ratio is not equal to 1

95 percent confidence interval:

4.746351 34.118920

sample estimates:

odds ratio

12.22697Wie man der Ausgabe entnehmen kann ist die Teststatistik hier die sogenannte odds ratio, ein Term für den es keine gute deutsche Übersetzung gibt. Sie bezeichnet die Wahrscheinlichkeit des Eintretens geteilt durch die Wahrscheinlichkeit des Nichteintretens. Aus der Umgangssprache und Wettspielen sind wir bereits vertraut mit odds ratios: “50:50-Chancen” bezeichnen nichts anderes als eine odds ratio von 1 (50 / 50 = 1). Bei einem Assoziationstest ist entspricht der odds ratio die Multiplikation der Wahrscheinlichkeiten auf der einen Diagonalen geteilt durch jene der anderen Diagonalen, also (38 x 51) / (14 x 11).

Wie berichte ich statistische Ergebnisse?

Welche relevanten Informationen benötige ich und wo finde ich sie?

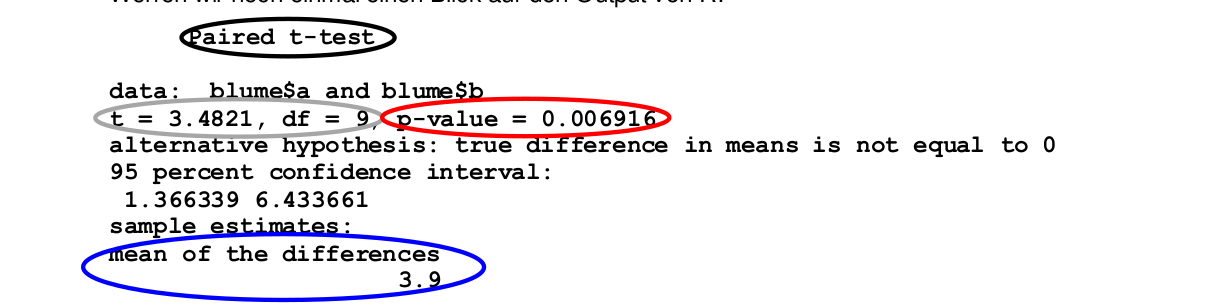

Die Ergebnisausgaben in R sind mitunter umfangreich. Da kommt es darauf an, effizient herausfiltern zu können, was welche Information darin bedeutet und welche davon man in einer wissenschaftlichen arbeit braucht. Hier ist die Ausgabe des vorhergehenden gepaarten t-Tests, und was die jeweiligen Zeilen bedeuten:

Welche Informationen davon werden benötigt:

- Name des Tests (Methode)

- Signifikanz/p-Wert (Verlässlichkeit des Ergebnisses))

- Effektgrösse und -richtung (unser eigentliches Ergebnis!)

- ggf. Wert der Teststatistik und Freiheitsgrade („Zwischenergebnisse“)

Wichtig ist es, bei aller “Begeisterung” für die p-Werte nicht unser eigentliches Ergebnis zu vergessen, d. h. die Antwort auf die Frage ob die Blüten von A oder von B grösser sind und wenn ja wie stark (blau). Ob Freiheitsgrade und der Wert der Teststatistik angegeben werden müssen, darüber gehen die Geschmäcker auseinander. Wenn man die Daten korrekt in R eingegeben hat, spezifiziert R die Freiheitsgrade automatisch und bei gegebenen Freiheitsgraden ist die Beziehung von t zu p eindeutig. Deshalb genügt es m. E. p anzugeben. (Aber wenn der Betreuer oder die Editorin auch noch t und df haben wollen, dann sollte man sie parat haben). Ein adäquater Satz im Ergebnisteil, der den obigen R output zusammenfasst, lautet daher:

Oder auf Englisch:

Text, Tabelle oder Abbildung?

Hier kommen ein paar wichtige Vorgaben und Empfehlungen:

- Jedes Ergebnis nur 1x ausführlich darstellen, entweder als Abbildung, in einer Tabelle oder als Text

- Wenn als Abbildung oder Tabelle, dann im Text mit einem zusammenfassenden Statement darauf verweisen, das nicht alle Details wiederholt

- Signifikante und nicht signifikante Ergebnisse berichten

- Gängige Strategie:

- Abbildungen: für die wichtigsten signifikanten Ergebnisse

- Tabellen: für die weiteren signifikanten Ergebnisse

- Nur Text: für die nicht signifikanten Ergebnisse

Abbildungen in wissenschaftlichen Arbeiten

Zumindest für die wichtigsten signifikanten Ergebnisse produzieren wir normalerweise Abbildungen. Dabei ist es wichtig, die folgenden Prinzipien zu beherzigen:

- Abbildungen (und Tabellen) sollten ohne den zugehörigen Text informativ sein, d. h. normalerweise p-Werte in der Abbildung/Tabelle bzw. Unter-/Überschrift angeben

- Achsen sind verständlich beschriftet (ausgeschriebene Variablennamen mit Einheit)

- Keine Abbildungsüberschrift (es gibt die Legende in der Abbildungsunterschrift)

- Keine überflüssigen Elemente (z. B. Rahmen, farbiger Hintergrund,horizontale und vertikale Linien)

- Klarer Kontrast, ausreichende Linienstärke und Schriftgrösse.

Abbildungen mit “base R” oder mit ggplot2?

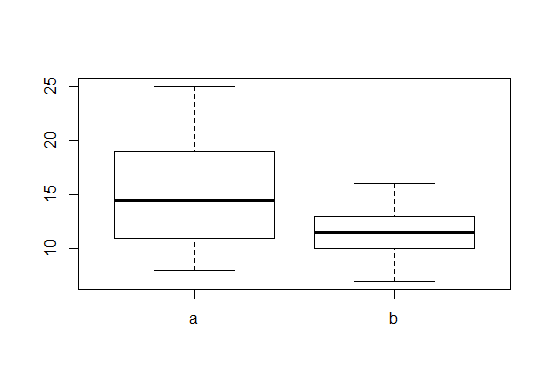

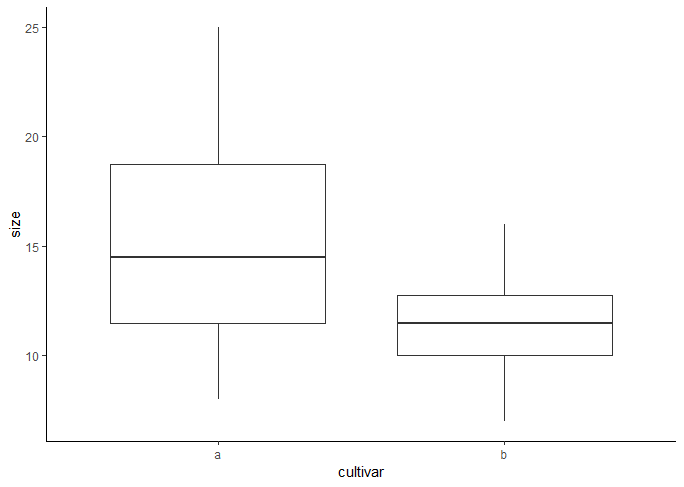

Im Folgenden visualisiert mit den Boxplots, die zum t-Test gehören.

In “base R” geht das folgendermassen:

boxplot(size~cultivar,data=blume.long)

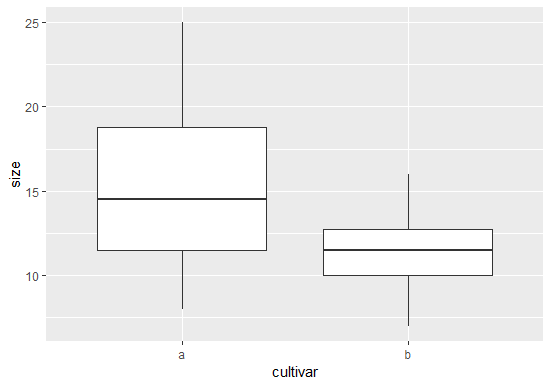

In ggplot2 geht es folgendermassen (mit default-Einstellungen):

library(ggplot2)

ggplot(blume.long, aes(cultivar,size)) +

geom_boxplot()

Gut ist, dass die Achsen automatisch beschriftet wurden. Störend ist der graue Hintergrund (reduziert Kontrast) und die weissen Gitternetzlinien (übeflüssig und dank des zu geringen Kontrasts eh kaum zu sehen).

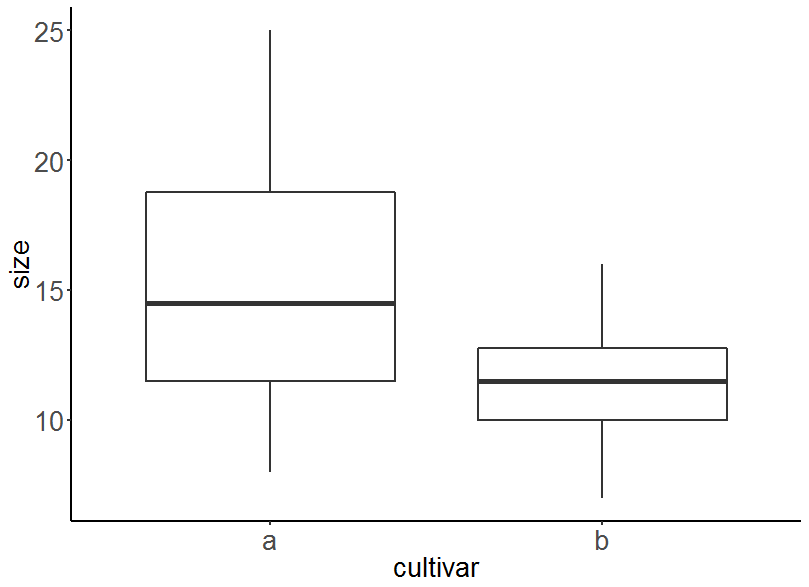

Man kann das in ggplot2 durch Wahl des vordefinierten theme_classic optimieren:

ggplot(blume.long, aes(cultivar,size)) +

geom_boxplot() +

theme_classic()

Das Ergebnis ist insgesamt OK, allerdings sind die Linien zu fein und die Schrift zu klein – jeweils relativ zur Gesamtgrösse der Abbildung.

Man kann weiter optimieren durch Hinzufügen weiterer Steuerelemente:

ggplot(blume.long, aes(cultivar,size)) +

geom_boxplot(size=1) +

theme_classic() +

theme(axis.line = element_line(size=1),

axis.ticks = element_line(size=1),

axis.text = element_text(size = 20),

axis.title =element_text(size = 20))

Jetzt passt es… Einzig könnte man noch den p-Wert einblenden und die Achsenbeschriftungen jeweils mit einem Grossbuchstaben beginnen.

Ob man die Grafiken mit ggplot2 oder base R gestaltet, sei jedem selbst überlassen. Beides hat Vor- und Nachteile. Was man aber vermeiden sollte, sind die Ausgaben von ggplot2 mit default-Einstellungen, da diese gängigen Standards für gute Grafiken widerspechen. Hier noch einmal zusammengefasst die Vor- und Nachteile beider Systeme:

Base R:

- Einfache Syntax, daher geeignet für schnelles Plotten

- ABER: Syntax variiert zwischen verschiedenen Plottbefehlen

- ABER: “Finetunen” von Grafiken oftmals umständlich oder gar nicht möglich

- Geeignet für Vektoren (

ggplot2braucht dataframes o.ä) - Geeignet für das Plotten von Modellen (

plot(lm()) - Einfaches Plotten der Modelldiagnostik (

plot(summary())

Vorteile ggplot2:

- Leistungsfähige, universelle Syntax, daher leicht anpassbar an den Bedarf, wenn man das Prinzip erst einmal verstanden hat

- Viele Funktionen “out of the box”

- Einfachere Gestaltungsmöglichkeit (Farbskalen usw.)

Zusammenfassung

Weiterführende Literatur

- Crawley, M.J. 2015. Statistics – An introduction using R. 2nd ed. John Wiley & Sons, Chichester, UK: 339 pp.

- Chapter 1 – Fundamentals

- Chapter 6 – Two Samples

- Quinn, G.P. & Keough, M.J. 2002. Experimental design and data analysis for biologists. Cambridge University Press, Cambridge, UK: 537 pp.